周世宗柴荣,是中国历史上不可多得的英主。他以文治百姓,以武定天下,使当时四分五裂的中国出现了统一的曙光。然而可惜的是,柴荣享寿不久,英年早逝,只留下幼子柴宗训孤零零地坐在皇位上。正所谓"童子怀璧",幼小的柴宗训根本不能从手下的骄兵悍将中保护大周江山。最终,点检赵匡胤在陈桥驿为部下黄袍加身,最终取代后周,建立了大宋王朝。

柴荣对赵匡胤有知遇之恩,他自然理亏。当他加冕为皇帝后,立即向天下宣布,一定会善待柴氏子孙。然而帝王是无情的,柴宗训被迫禅位后,不明不白地死在了房州,年仅21岁。而他的三弟柴熙谨也英年早逝,死时不过10岁。更令人称奇的是,他剩下的两个弟弟--熙让和熙诲竟然在光天化日之下"失踪"。对此,欧阳修在其《新五代史》中写道:

"熙让、熙诲不知其所终。"

赵匡胤口口声声说优待柴氏,却让柴荣的直系后裔死得死,失踪的失踪,只能加封柴氏的旁系为崇义公、宣义郎。对此,笔者只能用《三国演义》的一首诗来形容:

"司马当年命贾充,弑君南阙赭袍红。却将成济诛三族,只道军民尽耳聋。"

那么,柴荣失踪的两个儿子到底去了哪儿呢?如此重要的皇子,又如何会突然失踪?对于此事,欧阳修或许是心知肚明的,因此他才会在这里玩弄春秋笔法。

然而,宋朝官员王巩的一篇手迹,却或许暴露了柴荣遗孤的真正行踪。他在自己的《随手杂录》中这样写道:

"太祖皇帝初入宫,见宫嫔抱一小儿,问之,曰:'世宗子也。'时范质与赵普、潘美等侍侧,太祖顾问普等曰:'去之。'潘美与一帅在后不语。太祖召问之,美不敢答。太祖曰:'即人之位,杀人之子,朕不忍为也。'美曰:'臣与陛下北面事世宗,劝陛下杀之,即负世宗,劝陛下不杀,则陛下必致疑。'太祖曰:'与尔为侄。世宗子不可为尔子也。'美遂持归。其后太祖亦不问,美亦不复言,后终刺史,名惟吉,潘夙之祖也。"

在笔记中,王巩又牵出一个重要人物--潘美。在《杨家将》中,潘美被改成了潘仁美,乃是残害杨门虎将的大奸大恶之徒。但事实上,潘美乃是能征惯战的宿将,既不奸恶,与杨家将也没有太大的过节。相反,为人稳重的潘美深受赵匡胤赏识,是他的亲信。

首先让我们简单翻译这段文字:赵匡胤登基后,在宫中看到一婴儿。于是赵匡胤问潘美如何处置。潘美很为难地回答:"若说杀了这个孩子,那便辜负了先帝柴荣;若说不杀,陛下您又会对我产生怀疑。"然而赵匡胤也算知情达理,他表示:夺人家的位置,又杀别人的儿子,我实在不忍。因此,潘美你干脆将他收为侄子吧!毕竟周世宗的儿子不能当你的儿子。

就这样,潘美心照不宣地收养了世宗之子,赵匡胤再也没有过问。而潘美也给孩子取名为潘惟吉。对于潘美收养柴荣之子的事,不仅王巩有记载,李焘在《资治通鉴长编》中,王铚在《默记》中都有提到,然而这些记载都非正史,难以采信。

然而最近,某地却出土了潘美侄孙潘承裕的坟墓,并得到了他的墓志。墓志首先记载,潘承裕乃是开封人,享年四十三岁,官做得不大,仅为从八品的东头供奉官。不过他的妻子王氏来头却不小,乃是开国元勋王审琦的孙女。

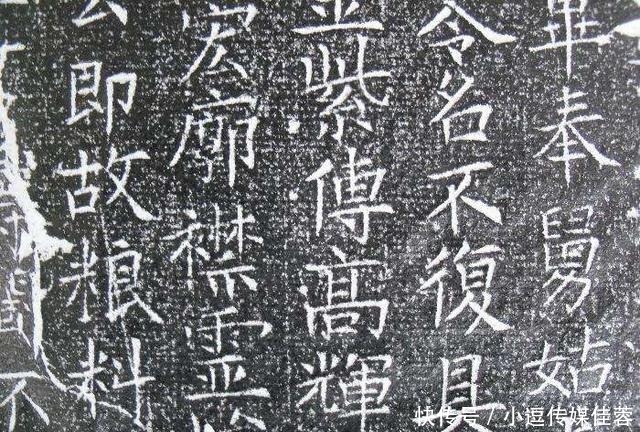

其后,墓志又透露了一个关键消息:

"呜呼!府君之叔祖父、忠武军节度使、同中书下门平章事郑武惠王美也……府君之考惟吉东染院使、浔州刺史,实相武惠,有勤劳。"

这段话的意思是,潘承裕的叔祖父乃是郑武惠王潘美(潘美被追封为郑王),父亲乃是潘惟吉。一般而言,墓志只会提出墓主的祖父是谁,从未见过提叔祖父的。即使墓主为了提高自己身价,将旁系亲属写进墓志,也至少会先介绍到自己的直系亲属。然而,墓志却对潘承裕的亲祖父语焉不详……

同时,潘美的籍贯是大名府,而潘承裕的籍贯却是开封,籍贯完全不同,怎么可能是亲叔祖、亲叔呢?由此学者李裕民认为,王巩对于潘承裕父亲--潘惟吉身世的记载是准确的。潘惟吉就是柴荣之子,潘承裕就是柴荣之孙,但潘惟吉到底是柴熙让还是柴熙诲,就不得而知了。

后世总说赵匡胤宅心仁厚,善待柴荣之后,但实际上赵匡胤早就釜底抽薪,把柴荣的根全部铲除了,真是太不厚道,而这也是大宋三百年一直背负的道德包袱。不过赵匡胤也是有一点人情味的,周世宗其实也没有真正断根,潘家的一支实际上是其血脉的沿续,直到现在都活得好好的。