原创 徐建平:《红楼梦贾府建筑布局研究》

《红楼梦贾府建筑布局研究》,徐建平著,北京联合出版公司2023年7月版。

《红楼梦贾府建筑布局研究》,徐建平著,北京联合出版公司2023年7月版。

内容简介

自《红楼梦》问世伊始,就已经有人研究贾府建筑布局,绘制宁荣两府及大观园布局图。但在这些解读中,宁荣两府内的院落,大观园内各院馆、山水的位置与《红楼梦》书中人物活动轨迹的描写存在诸多矛盾冲突,还是不能完整地展现贾府建筑布局。有人认为作者曹雪芹有时为了情节的需要,放弃了对建筑布局的要求,甚或认为作者曹雪芹就没有统一、完整的规划建筑布局。

笔者经过深入研读《红楼梦》文本及脂批所提供的信息,认为作者曹雪芹关于建筑布局的模糊处理是故意为之,他在创作《红楼梦》过程中,于不经意处已经巧妙伏脉了宁荣两府及大观园中诸多建筑的方位,作者曹雪芹关于两府及大观园建筑布局的设定是准确、完整、有统一布局的。

有鉴于此,本书的主要目的就是研究解读宁荣二府及大观园的平面建筑布局。笔者通过阐述书中人物活动的描写,探索作者从中伏脉的线索,分析脂批提供的信息,逐步论证宁荣二府中各个院落以及大观园中各个院馆、山水的位置,逐步推导出宁荣二府及大观园的总体布局,展现书中描写的建筑形式,使这座作者文笔之中的封建豪门巨宅准确、形象地展现出来。

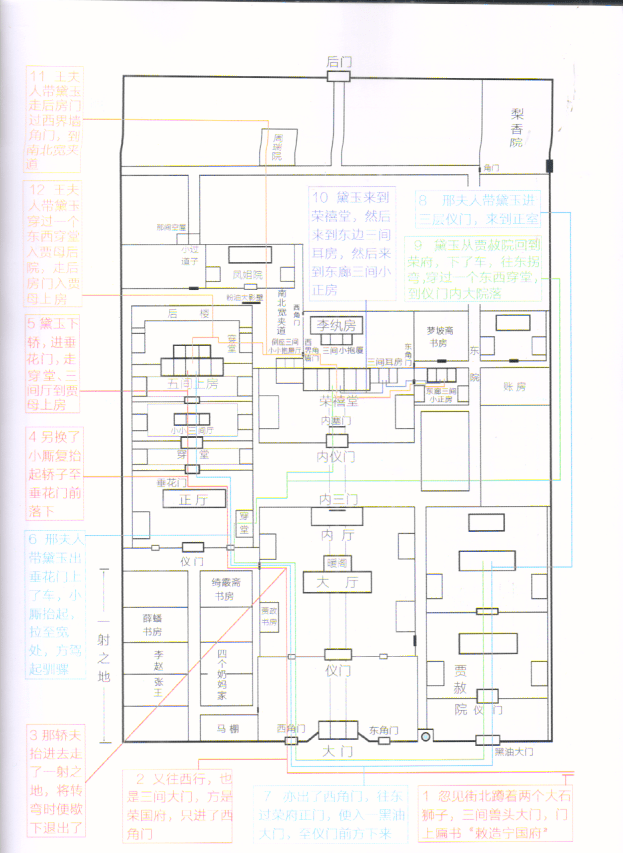

林黛玉进贾府行走路线图

林黛玉进贾府行走路线图

本书分为五章,有30多万字,130多个附图。

第一章绪论,介绍了贾府建筑布局研究的现状,中国古建、园林的建筑规则,介绍了本书参考的部分古建及前人研究成果等。

第二章论证了宁荣两府的总体建筑布局。在分析确认李纨住房是荣禧堂后身的后照房后,有关两府建筑布局的疑惑逐步得到解决。而且大观园在两府内的四至范围、正园门的位置等也得到了解决。经分析发现,宁荣二府基本符合清代王公府邸及北方四合院的建筑规则。

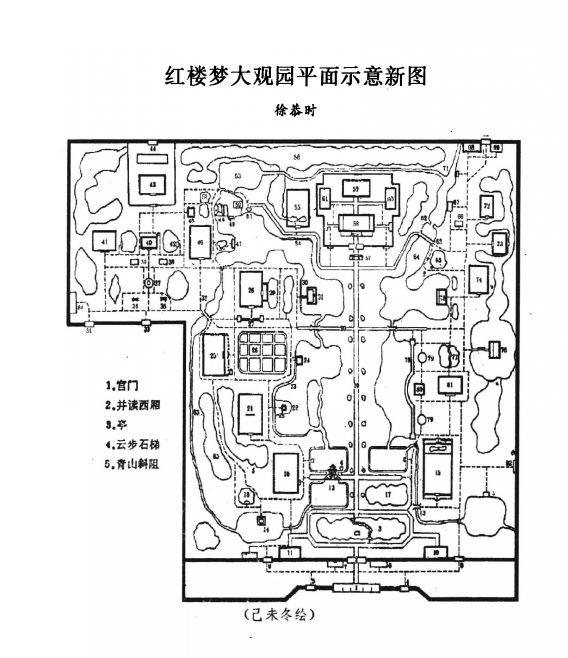

第三章论证了大观园的总体建筑布局。通过对比分析杨乃济、徐恭时、曾保泉三位先生绘图中与书中人物活动描写的冲突、矛盾,挖掘园内各个院馆山水的位置描写之间存在的逻辑印证关系,逐步推出大观园的布局。在分析中发现在确认稻香村在大观园东部后,园内各个院馆、山水的相互位置关系也逐步得到确认。研究表明大观园深受中国南北园林建筑风格的影响,是中国古代园林建筑实践的融合、升华。

第四章简单分析了《红楼梦》后四十回中有关建筑布局的描写。

第五章分析论述了宁荣两府及大观园的规模大小。借鉴傅嘉年先生对中国古建规模控制、布局设置的研究理论,分析《大清会典》等典章制度、中国古代度量衡的规定、周代井田制的记载等,通过江宁行宫箭道的对应关系,推测了“一射之地”的长度,并进一步推测了“一箭之路”“三里半大”等信息的意义,从而推定了宁荣两府及大观园的规模大小。研究表明宁荣两府是符合中国古代建筑群的规模控制的,这表明作者曹雪芹充分了解中国古建建筑规则,而且运用自如。

刘姥姥一进贾府行走路线图

刘姥姥一进贾府行走路线图

目 录

第一章 绪论

第一节 贾府建筑布局研究现状

第二节 本书研究方向:中国古建、园林的建筑规则

第三节 本书参考、借鉴的古建及研究成果

第四节 本书研究的具体内容及方法、标准

第二章 宁荣二府的总体建筑布局

第一节 宁荣二府建大观园前的布局

第二节 大观园的四至范围、建大观园后贾府建设布局的变化

第三节 宁荣二府的建筑形制

第三章 大观园的总体建筑布局

第一节 大观园的大体布局及解读思路

第二节 大观园内各院馆、山水的相互位置关系

第三节 大观园的门

第四节 大观园内主要院馆的空间意象

第五节 大观园内的桥

第六节 大观园内的堆山理水

第四章 后四十回关于建筑空间的描写

第一节 学界关于后四十回是否为续书的争议

第二节 后四十回与前八十回在建筑空间描写上的不同

第五章 贾府的原型、宁荣二府及大观园的规模大小

第一节 原型说述略

第二节 江宁织造署

第三节 江宁织造署与宁荣二府在建筑布局上的契合

第四节 宁荣二府及大观园的规模大小

第五节 宁荣二府及大观园内单体建筑的规格、大小

余论

前 言

位灵芝

曹雪芹在创作《红楼梦》故事时,虽然假托“朝代年纪、地舆邦国”失落无考,但是贾史王薛四大家族故事的展开仍需要设定空间背景,都中的贾府就是书中主要人物生活居住的地方,也是书中闺阁闲情、家庭琐事、离合悲欢、人情世态的容纳之所。

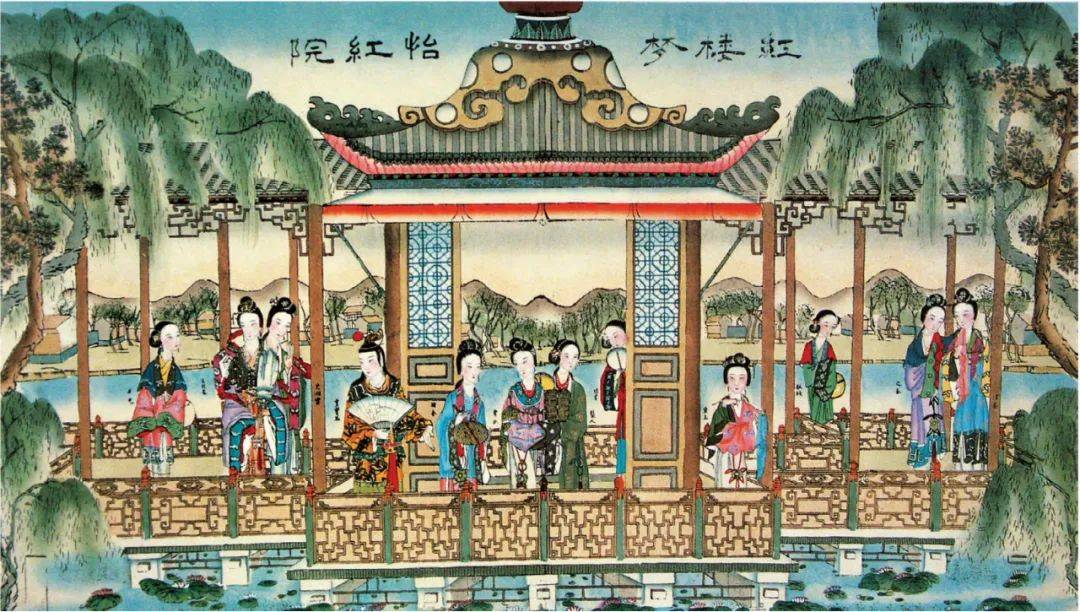

戴敦邦绘图黛玉进贾府

戴敦邦绘图黛玉进贾府

对于贾府这样一个钟鸣鼎食、赫赫扬扬已近百载的世家大族来说,其屋宇建筑、楼台馆阁、陈设铺排自然会勾起今人对传统贵族之家生活的想象,特别是《红楼梦》故事叙述又与物理空间转换紧相属连,不可分割,更是让人对其中的具体场景不得不详加关注,恨不得置身其中才好。

这就形成了《红楼梦》阅读史上一个颇为奇特的现象,读者们不但要将其中形象毕现的四五百故事人物一一列表,分清关系,还孜孜以求地将贾府的屋宇房舍、园林建筑也都勾画描摹,安插布景,留下了各种版本的贾府布局地图。《红楼梦》的人物关系图虽然勾连方式不同,但脉络相对清晰,不易错乱。

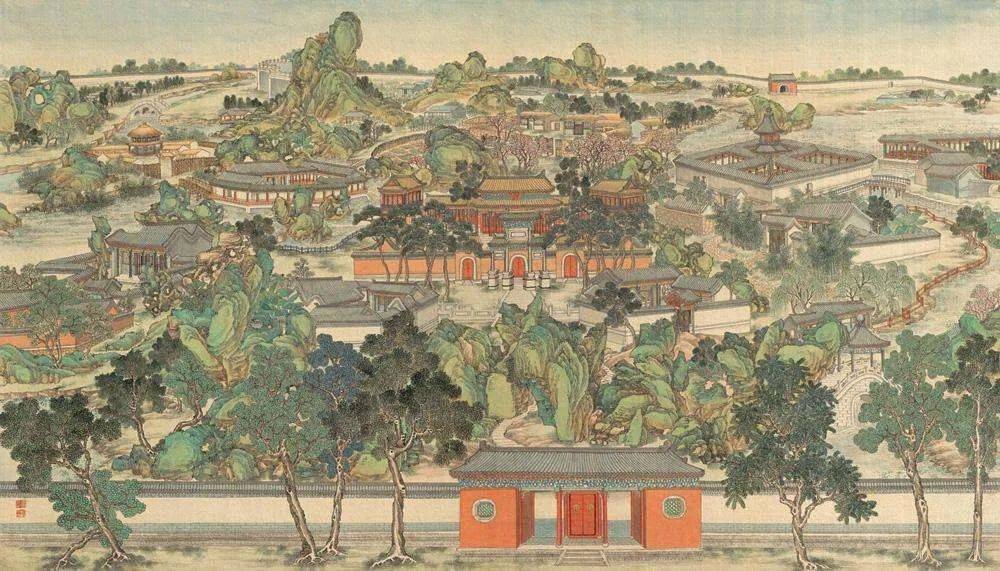

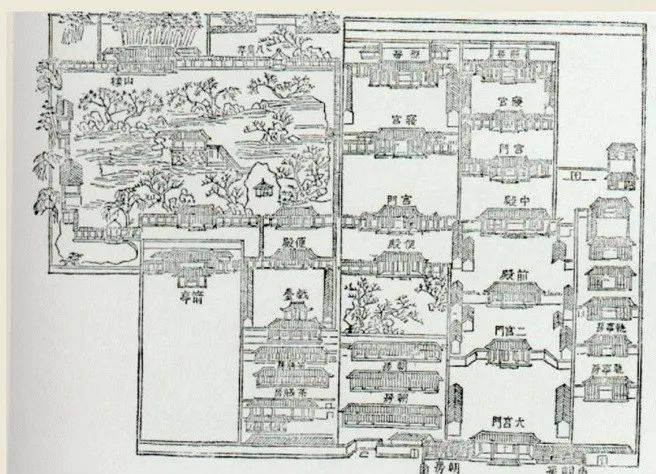

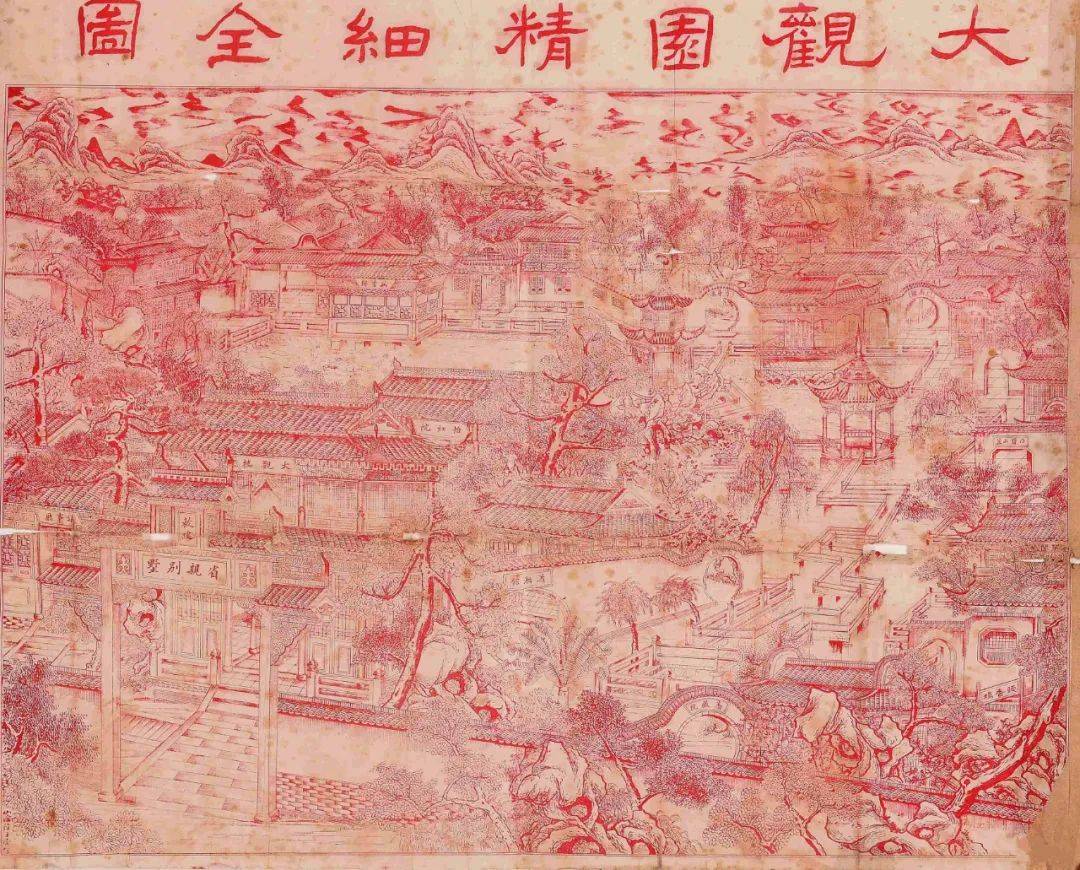

而贾府的建筑布局地图,却多有分歧。迄今能见到的,清代苕溪渔隐(范锴)《痴人说梦》中所附《荣国府、大观园平面图》,中国国家博物馆所藏的《大观园图》,清代孙温、孙允谟所绘230幅《红楼梦》画中的贾府和大观园图,清末上海广百宋斋石印本《石头记》里的《大观园总图》,自光绪中叶至民国初年石印或铅印的《金玉缘》或《石头记》里附入的大观园图,故宫长春宫中的十八幅大观园壁画,甚至在清代民间游戏“升官图”中所使用的贾府和大观园地图,等等,都是画家各自理解、各自呈现。

可以说,自清代脂砚斋开始,贾家宁荣二府和大观园的建筑布局始终是一个重要的阅读点和讨论点。

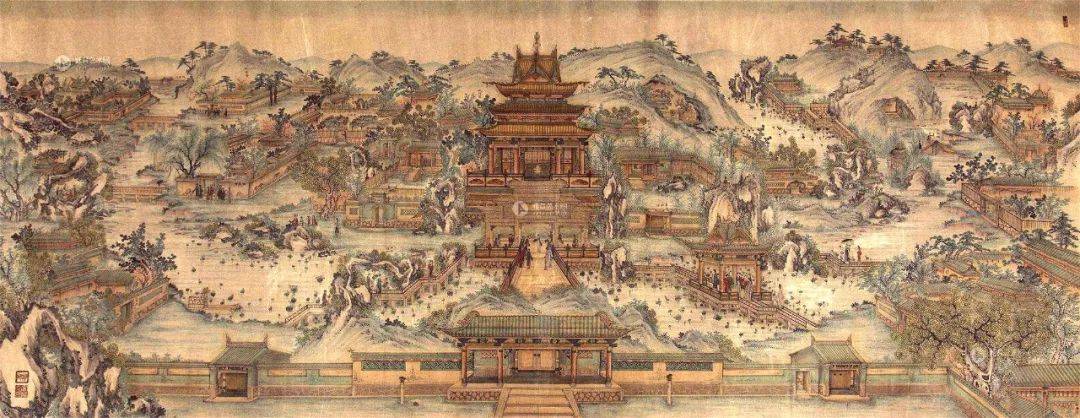

清光绪间印本《大观园图》

清光绪间印本《大观园图》

大体上,对宁荣二府和大观园的研究可分为两方面:

一为文学艺术、历史的研究,无论是清代的脂砚斋、袁枚、范锴,还是近现代的胡适、俞平伯、臧云、周汝昌、吴柳、单士元、冯精志等学者,他们的讨论都指向为贾府寻找原型,或在金陵,或在北京,围绕着作者家世背景的考证做实地还原的文章。

二为基于建筑学专业的考察和研究,以绘出详细平面图或实际复建为目标,对具体的建筑布局做一一对应的展示。

除了前面提及的大观园图,1963年葛真为了纪念曹雪芹逝世二百周年,在前人的基础上对大观园平面图进一步研究,试图绘制出一幅更接近原著的大观园平面图。

更进一步,20世纪80年代,因为筹拍《红楼梦》电视剧的需要,杨乃济、戴志昂制作了大观园模型图,后来规划建造了北京大观园和正定宁荣街;之后,上海青浦区将原淀山湖风景游览区改建为大型仿古园林,由上海园林设计院的梁友松主持规划设计。

曾保泉、徐恭时二位先生也都亲自绘出大观园平面图;台湾建筑学家汉宝德也曾从建筑的角度对大观园建筑进行分析。

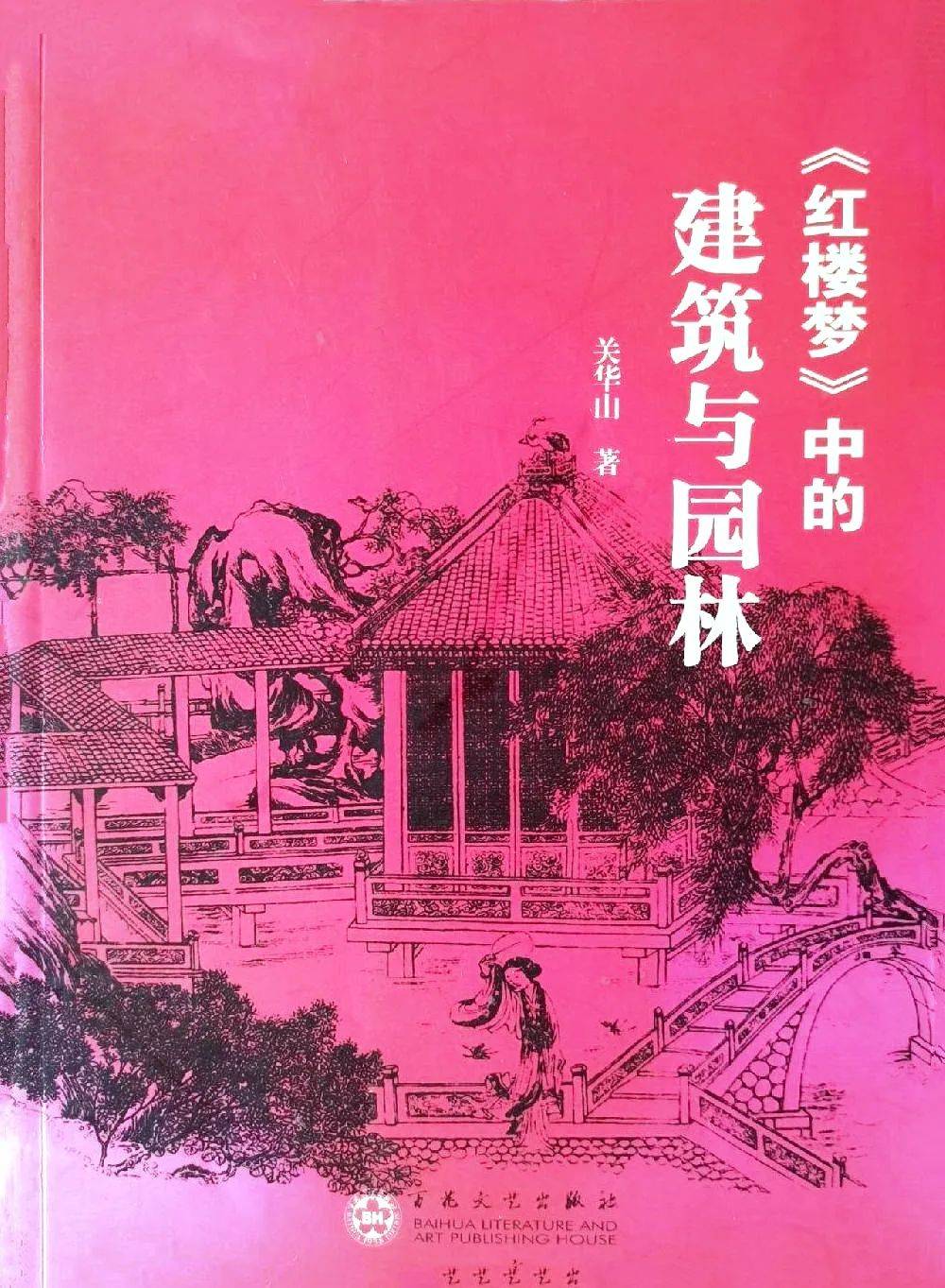

《红楼梦中的建筑与园林》

《红楼梦中的建筑与园林》

近年来,陆续有关华山《〈红楼梦〉中的建筑与园林》、黄云皓《图解红楼梦建筑意象》、李大为《大观园布局之谜》等专著专论,作者均是凭借着他们的建筑学知识,从规划、建筑、室内、景观几个方面出发,以图像的方式对贾府整体布局进行详细解读,让现代人直观地了解《红楼梦》中的建筑含义,感受传统建筑的真实样貌。

徐君建平的《〈红楼梦〉贾府建筑布局研究》是这一方向的持续深入推进。他在充分了解中国传统建筑、特别是清代王府建筑规制的基础上,系统辨析过去的研讨成果,并回到《红楼梦》文本中,根据故事发生的逻辑、人物活动的线索,对宁府、荣府及其在修建大观园前后的变动提示,重现了宁荣二府及大观园的建筑布局和人物居住空间安排。值得注意的几处为:

一、贾母住房格局的安排

贾母作为贾府最高辈分的长者,她的居所是《红楼梦》故事展开的核心空间,这里的布局与人物行动路线的匹配非常关键。

徐君参考清代王公府邸的格局,通过贾母“除夕祭祖”行走路线的分析,调整了以往绘图中与文本相抵牾之处,清晰指出贾母院位于荣国府的西路,西路轴线上的建筑从南到北有仪门、正厅、垂花门、穿堂、小小三间厅、内仪门、五间上房和后院;随之确认荣府中路是有内厅、后罩房(李纨房)的。荣府的主要建筑布局就相对合理地展示出来了,这样与荣府同等规制的宁府布局也已呼之欲出。

二、大观园中山形水系、大观楼正殿的重新定位

以往的大观园绘图中,对于水系的安排直接影响了大观园内建筑的分布安插。徐君在肯定曹雪芹对宁荣二府和大观园布局是完整和准确的前提下,经过细心揣摩,对院馆亭台楼阁与水系的关系和大观楼正殿进行重新定位。这些研究给我们传递了这样一个信息,即我们应该去寻找作者创造之大观园,而不是另替作者创造一个大观园。

孙温绘大观园

孙温绘大观园

三、大观园主要院馆的动线连接

结合故事文本,详细解读大观园中的主要院馆怡红院、潇湘馆、稻香村、藕香榭、秋爽斋、紫菱洲、蘅芜苑、拢翠庵在其中的分布,以情节发生逻辑为线索,为这些院馆之间找到了更为合理的动线连接。

四、对“沁芳桥”和“沁芳闸”位置的指认

“沁芳桥”在命名之初,跟随贾政的清客曾取名为“翼然”,贾政认为这里压水而成,可称“泻玉”,贾宝玉却不愿述旧,径以新雅的“沁芳”二字,赢得了贾政的首肯。

这里距大观园入口翠嶂不远。“沁芳闸”虽然名字与“沁芳桥”相同,但位置却并不在一处。一般读者如不特别留意,很容易会将它们想在一处。

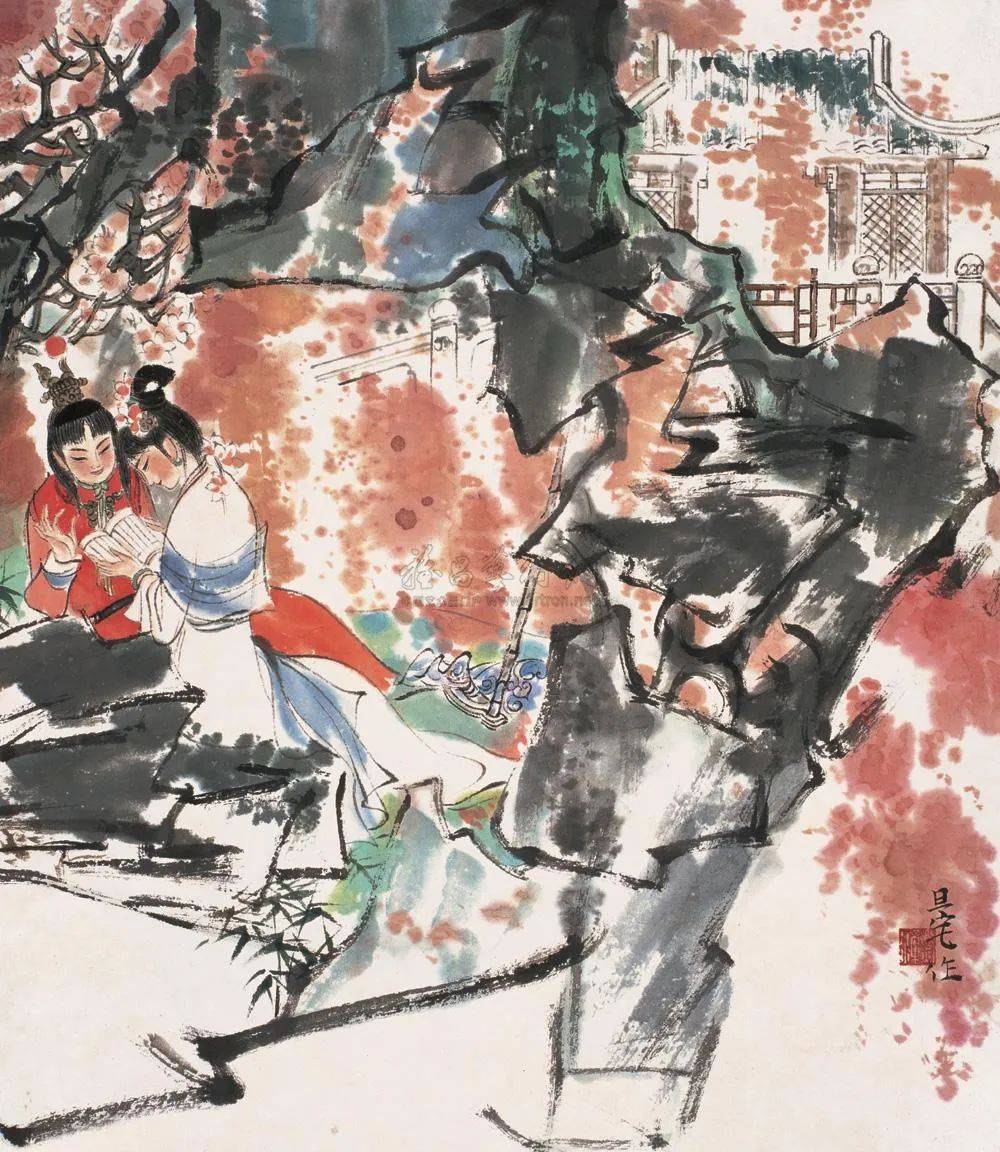

刘旦宅绘宝黛共读西厢

刘旦宅绘宝黛共读西厢

“沁芳闸”是贾宝玉与林黛玉在桃花树下共读西厢之处,位于大观园东北一隅,因离梨香院不远,所以林黛玉才能听到十二个女孩子排演《牡丹亭》戏文。这就使以往研究中容易搞错位置的梨香院、葬花冢、宝黛共读西厢处等处,有了与文本融合更为有机的位置。

通过徐君在本书中的汇总分析,读者可以对宁荣二府的布局、大观园的建筑位置,以及大观园中各个建筑的分布,都能有一个更为清晰合理的认识。在阅读文本时有了切实的空间场景可供参考,对于现代人理解中国古代传统的居住生活方式很有帮助。

徐建平是北京曹雪芹学会会员,并非建筑行业的从业人员,凭着对《红楼梦》的热爱和对学术研究的热情,在业余时间从事“《红楼梦》贾府建筑布局研究”的工作,其阶段性成果也多刊发于《曹雪芹研究》杂志上。几多寒暑,终成正果,汇成一编,奉献于社会。这不仅是作者的成就,也是北京曹雪芹学会的光荣。

北京曹学会作为一个民间学术组织,坚持“以学术立会”。在创会会长胡德平的带领下,自20世纪80年代开始,致力于“曹雪芹在西山”和曹雪芹生平、家世、思想及其作品的研究。曹学会重视田野调查和民间学者的研究成果,鼓励百家争鸣的风气,倡导自由讨论的氛围。

三十多年来,涌现出很多优秀学者,对社会大众认识曹雪芹、读懂《红楼梦》提供了不少有价值的学术成果。徐建平《〈红楼梦〉贾府建筑布局研究》正是这样一部为曹红研究进步增薪添柴之作,希望得到更多读者的关注和认可。

北京曹雪芹学会

位灵芝

2022年7月4日

《曹雪芹研究》杂志

《曹雪芹研究》杂志

余 论

1

人们对《红楼梦》的研究已经深入到每一个领域、每一个角落。从诗词歌赋到琴棋书画,从风土民情到官仪礼制,从衣着装饰到用具器物,从工艺美术到园林建筑,可以说无所不包。这固然是小说本身精彩纷呈,博大精深,但还有一个重要原因,就是小说本身蕴涵着许多的谜团。这些谜团吸引着大家探幽索隐,乐此不疲。

金庸先生在《天龙八部》中描写了一个“珍珑”棋局。许多善弈者都希望能够破解这个棋局,却因各种原因纷纷败下阵来,也因此许多人说这个棋局是不可解的,最后却由虚竹先生误打误撞解开了棋局。

《天龙八部》

《天龙八部》

书中总结说“这个珍珑变幻百端,因人而施,爱财者因贪失误,易怒者由愤坏事。段誉之败,在于爱心太重,不肯弃子;慕容复之失,由于执着权势,勇于弃子,却说什么也不肯失势[1]。”

《红楼梦》中的谜似乎也通此理。在研究中,不同的人带着自己独特的学识,从不同的角度切入,产生不同的理解。这条探索之路犹如一个个三岔路口连接而成,你不知道前行的哪个路口是正确的;有时觉得很顺利,却在走了很久,发现此路不通,不得不回到原点;研究者们也可能会从不同的路口汇合到一条路上,却在下一个三岔路口很快分开。因此许多人认为,这些矛盾冲突是作者在写作过程中的纰缪,是不可解读的。

建筑布局是红学研究中一个很小的分支,在这方面的谜也非常多,众多研究者的解读、绘图也各不相同,相互之间也存在诸多矛盾冲突。很多人也认为这些矛盾冲突是小说固有的,是无法解决的。

笔者通过细读文本,揣摩书中描写,借助建筑专业上的知识,形成本书关于宁荣二府及大观园建筑布局的解读。这些解读可以归纳为四个方面:

首先是分析了宁荣二府的建筑布局。在分析确认李纨住房是荣禧堂后身的后照房后,有关两府建筑布局的疑惑逐步得到解决。而且大观园在两府内的四至范围、正园门的位置等也得到了解决。经分析发现,宁荣二府基本符合清代王公府邸的布局规则。

其次,在大观园布局的分析中,解读的关键是稻香村的位置。确认稻香村在大观园东部后,园内各个院馆、山水的相互位置关系也逐步得到确认。

再次,通过江宁行宫箭道的对应关系,推测了“一射之地”的长度,并进一步推测了“一箭之路”“三里半大”等信息的意义,从而论证了宁荣二府及大观园的规模大小。

江宁行宫图

江宁行宫图

最后,通过对荣国府和江宁行宫在布局上的契合以及宁荣二府规模的分析后认为,贾府的素材来源似乎取自曹家,或者说江宁织造署就是贾府的原型。

纵览以上这些解读可以发现,小说建筑布局方面的许多矛盾冲突都能有一个比较合理的解释。这颇可说明许多谜团应是作者故意的设定。就如《天龙八部》中的那个“珍珑”棋局,虽然破解困难,其实也是摆棋者故意设定的。

《红楼梦》开篇已告知我们,作者使用了真真假假、虚虚实实的表达,“草蛇灰线、伏脉千里”。由此,笔者想说的是,在红学研究其他领域中存在的诸多矛盾冲突,或许也是作者的故意设定,是能够破解的。

2

本书的论证还可以给我们这样一个启发,即作者虽然采用真真假假、虚虚实实的写作手法,但又是充分写实的。即如鲁迅先生所指出的,《红楼梦》最大的特点是“如实描写,并无讳饰”[2],“《红楼梦》的伟大之处,首先在于叙述皆存本真,闻见悉所亲闻,正因写实,转成新鲜。而世人忽略此言,每欲别求深意,揣测之说久而遂多”[3]。

鲁迅像

鲁迅像

《红楼梦》全方位、立体式描写了一个封建贵族大家庭生活的方方面面。宁荣二府及大观园既是书中人物活动的舞台,也是小说内容的重要组成部分。作者虽然在书中没有提供平面布局图,读来却感觉作者肯定是胸有成“图”的。作者在这个图的基础上,用充分写实的手法再现了真实的府邸和园林。

宁荣二府和清代王公贵族府邸的布局规则基本一致,总体分为东、中、西三路,核心格局是“前厅后堂”的纵向院落序列。两府中路有一条明确的中轴线贯穿府邸,并依次布置大门、仪门、大厅、内厅、正堂、后照房等主路建筑,由南到北,层次鲜明;东西两路轴线上均有院落数进,每进院落也是以主要建筑为中心,左右对称分布次要建筑;整个府邸中心突出,主次明确。

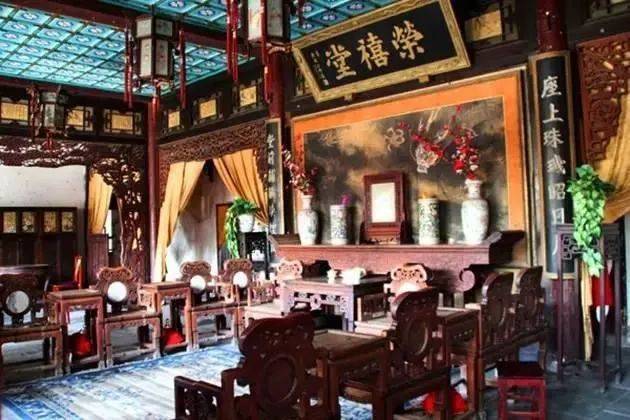

书中着重描写了荣禧堂内的格局,描写了贾母、王夫人、尤氏上房、东廊三间小正房内的格局,充分渲染了凤姐房、秦可卿房内的装饰布置,显现出贾府钟鼎之家的威严、显赫、轩昂、富丽。宁荣二府的规模也是符合中国古代建筑群的规模控制的。这些都表明作者是充分了解中国古建规则的,而且运用调度非常精确。

有人把宁荣二府比附皇宫,其实是没有根据的,应该说宁荣二府无论规格还是府内具体格局,都是比照清代王公贵族的府邸来塑造的,是充分写实的。而作者塑造的大观园更加生动具体,园中的一景一物、一草一木仿佛就在我们眼前。我们在许多现实园林中都可以找到大观园的影子,也因此读者总是认为现实中的某个园林就是大观园的原型。

陆子常绘《大观园精细全图》

陆子常绘《大观园精细全图》

小说中的主要故事情节集中在荣宁二府,尤其是大观园这个特定空间;整个故事和荣宁二府及大观园的空间是高度融合的,所有的院落和院落中的建筑物在故事中都有它对应的具体地理位置和故事坐标,是可标注的、有迹可循的[4]。

宁荣二府严格遵循“内外有别”的划分,以垂花门(二门)为界,生活在内宅的是贾母、邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、林黛玉、薛宝钗等众多女性,作者生动地再现了高墙大院内官僚贵族家庭女性的日常生活。

书中重点表现了贾母上房内的生活,贾母带着她心爱的宝玉、黛玉,和凤姐、宝钗、探春等姊妹玩乐、休息、筵宴、会客。既表现有家庭生活的温馨,也体现了封建贵族家庭的伦理次序、长幼尊卑。

住在两府中路正房的是王夫人、尤氏。通过王夫人生活的描写,表现了王夫人与贾母、李纨的婆媳关系,与邢夫人的妯娌关系、与贾政的夫妻关系、与赵姨娘的妻妾关系等。既有贵族家庭主妇生活的尊贵、闲适,也有无聊、无奈,甚至痛苦。

电视剧《红楼梦》中周贤珍饰演王夫人

电视剧《红楼梦》中周贤珍饰演王夫人

书中对李纨居室内的生活描写很少,却通过对秦可卿和凤姐居室内的描写,深度渲染了两人生活的豪华和奢侈。书中还描写了贾赦、贾政、贾珍等贵族官僚的日常生活,大厅是他们会客、处理重要事务的地方,书房才是他们学习、休息、会见清客等日常生活的主要场所。

书中还描写了晴雯表兄、柳嫂子、周瑞家的等下层人的生活、苦乐及其生存状态。

作者通过大观园的描写,为我们生动再现了一群青春少女的喜怒哀乐。提到林黛玉,立刻想到小巧雅致的潇湘馆;提到探春,则是阔朗气派的秋爽斋;富贵精致的怡红院里只能住贾宝玉,而人力穿凿扭捏而成的稻香村也只适合守寡的李纨……

总之,小说生动再现了宁荣二府家庭成员的日常生活,不同人物的命运在两府大大小小的院落中上演。空间是故事的现实基础,而这些实体空间也随故事中的人物活动、情节得以依次展开,相辅相成,相互促进。

在《红楼梦》的故事中,众多的人物编织成一张巨大复杂的关系网,而维系其秩序的是封建社会的人伦礼法制度。宁荣二府在居住空间的使用上就是按照这种人伦礼法的父子、兄弟、尊卑、长幼之序进行分配的,表现出内外尊卑有别、男女长幼有异的宗法伦理思想。

贾珍、贾政居住在两府的中路正院[5],贾母居于由五进院落组成的西路建筑群中。王夫人是荣国府的主妇,荣禧堂称为王夫人大房、王夫人正房,荣禧堂东边三间耳房称为王夫人上房。而赵姨娘住在东廊附属的东小院内。李纨、秦可卿是两府长媳,住在正堂后身的后照房中。

正定荣国府之荣禧堂

正定荣国府之荣禧堂

两府的大部分空间是为少许的几个主人服务的,大量的下人却只能随意分散居住在狭小的边角区域。

垂花门(二门)是区分男女内外的界限,门内称为内院。贾母、王夫人、尤氏等的住处,皆称为“上房”,而仆人日常值班休息的地方都称为“下房”。书中还详细描写了贾氏祠堂的规格、除夕祭祖的流程、众人列站的次序等等;在祖先堂拜影时,门槛是划分男女的界限,仪门是划分主仆的界限。

总之,宁荣二府各个院落的分配、居住区域的划分,是真实、严格遵循建筑居住文化中的礼仪制度,讲究尊卑、内外、男女、上下等级特点的。这使得家庭成员的长幼秩序与建筑空间的大小尺度形成切合的结构,这种结构和中国古代天然的宗族宗法等级制度是相辅相成的。

这种等级制度以“亲亲、尊尊、长长、男女有别”为基本原则,使具有血缘关系的众多个人有序的组织家庭,进而组织成家族,而中国古代封建王朝就是以皇帝为首的众多家族有序构成的。这样,“家”这一纽带就把中国封建社会伦理制度与社会政治制度进一步联系起来,“家天下”在这里得到了充分地体现。

宋福亨绘大观园

宋福亨绘大观园

3

明清时期,我国的造园艺术达到高峰,园林规模也是前所未有,这一时期的“三山五园”便是中国古典园林的最高典范。在明清之际丰富的造园活动中,许多文人的加入也让园林理论日趋成熟、完善。

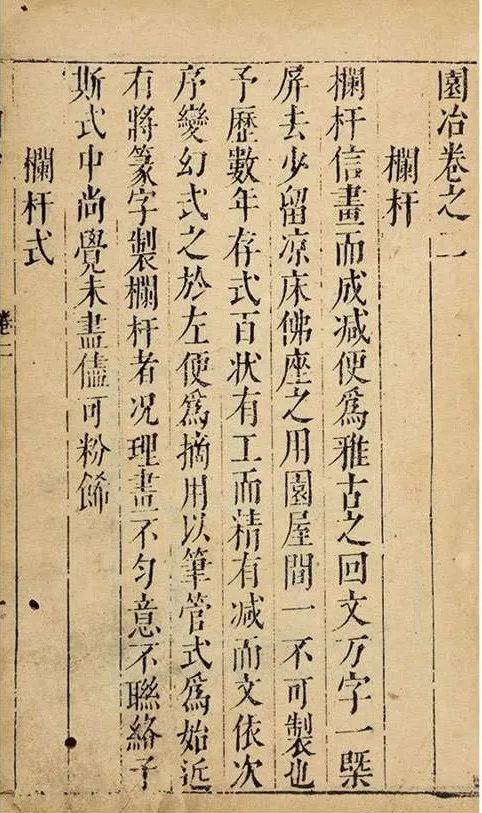

这一时期,中国传统园林无论是在造园意境,还是造园技法上,都达到了前所未有的高度。计成的《园冶》、文震亨的《长物志》、李渔《闲情偶寄》中的《居室部》《种植部》等都是这一时期的治园精典。

作者曹雪芹可能出生在江南园林的环境里,游历过诸多江南私家园林,又有机会进入北方的皇家园林,他应该通过了解南北园林风格的迥异,吸收了当时现实园林的大量素材和传统的造园理论,精心构造出南北风格兼而有之的奇妙大观园。

曹雪芹盖读过《园冶》,深受计成等造园家造园理论的影响,大观园几乎就是《园冶》形象化、具体化、立体化的实践。下面就结合《园冶》对大观园所展现的园林艺术作一简单分析。

《兴造论》《园说》是《园冶》全书的总论,计成从造园艺术出发,就园林所要达到的意境提出了“虽由人作,宛自天开”等精妙论断。《红楼梦》第十七回也说:“‘天然’者,天之自然而有,非人力之所成也。”

明崇祯刊本《园冶》

明崇祯刊本《园冶》

作者曹雪芹摒弃人力穿凿扭捏而成的造景方式,通过宝玉之口评价稻香村“远无邻村,近不负郭,背山山无脉,临水水无源,高无隐寺之塔,下无通市之桥,峭然孤出,似非大观……古人云‘天然图画’四字,正畏非其地而强为其地,非其山而强为其山,虽百般精而终不相宜……”认为潇湘馆等处“有自然之理,得自然之气,虽种竹引泉,亦不伤于穿凿”。

可以说,大观园内处处体现了虽为人力但又追求天然之趣、师法自然的意境;在不太大的空间内再现了山水自然且不落人工斧凿痕迹之美,达到了“虽由人作,宛自天开”的巧妙效果。

《园冶》之《相地篇》把园址的选择作为造园的第一件事,认为“相地合宜”则“构园得体”,即选址要合理。《园冶》将园址分为山林地、村庄地、郊野地、江湖地、城市地、傍宅地。城市地、傍宅地不是造园最好的选择,但只要处理得当,也能“闹处寻幽”,也有“得闲即诣,随兴携游”之便。

《园冶》

《园冶》

其实除了皇家,一般仕宦家庭是没有充足的场地建造园林的。傍宅地才是最有可能的,也许是最差的,却最能体现造园者的章法。《相地篇》“宅傍地”中说:“宅傍屋后有隙地可葺园,不第便于乐闲,斯谓护宅之佳境也。开池凿壑,理石挑山,设门有待来宾,留径可通尔室。竹修林茂,柳暗花明。”

大观园亦从此点考虑,选择近宅营建而没有去城外造园。这样既免去元妃省亲时贾母等内眷外出之弊,又可利用会芳园旧址,利用旧有水源和山石花卉树木,实是因地制宜、一举二得之策。

《园冶》之《立基篇》分析了园林建筑的设计原则,提出园林应以“定厅堂为主”,然后便是“……筑垣须广,空地多存,任意为持,听以排布,择成馆舍,余构亭台,格式随宜,栽培得致”。

看大观园图,行宫确为首要确定的。但是大观园的立基,不同于一些私家园林。作者借用了圆明园等“园中有园、景中有景”的手法,看似随意布置了怡红院、潇湘馆、蘅芜苑、秋爽斋、稻香村等主题各异的小院空间,其实这些空间也是各自“立基”巧妙的。

比如怡红院位于东南一隅,这样贾宝玉的居住空间与众钗相对分开;潇湘馆背面靠山,两面有水,有千竿翠竹掩映,位置最为优越。缀锦楼位于水中岛屿之上,秋爽斋面水而建,藕香榭、暖香坞、蓼风轩是水边的一组建筑群,傍山临水河滩之上是芦雪广;这几个院馆都位于水池岸边,却各有各的佳妙。

天津杨柳青年画红楼梦怡红院

天津杨柳青年画红楼梦怡红院

稻香村在篱外山坡之下,被主山两脉抱在中间;蓼汀花溆的港洞是桃花源的绝妙再现;蘅芜苑处削山造地,其实又借在桃花源的景致中;凸碧山庄处高山之上,山下池边是凹晶溪馆,构成赏月的绝佳组合。

总之各个院馆看似随意分散,其实充分考虑了自然界的各种地形条件,每个空间都立足于地形特征,立基巧妙而自成天地,满足了传统文人对自然居住条件的所有要求,体现了建筑与自然融洽和谐的完美意境。

园林不是单纯的山水,而是由建筑、山水、花木构成的综合体。《园冶》提出“屋宇”“装折”“门窗”“铺地”“墙垣”等都是园林建筑的具体内容、要素。

大观园内的建筑类型极其丰富,如怡红院有“小小五间抱厦”,蘅芜苑是“五间清厦连着卷棚”,缀锦楼、暖香坞、蓼风轩、藕香榭、滴翠亭、沁芳桥等则汇集了各种建筑形式。怡红院的室内装饰、装修让人眼花缭乱、扑朔迷离;黛玉房清巧雅致、探春房阔朗气派、宝钗房精简质朴,装修、装饰都是各有特点。

书中又描写大观园“正门五间,上面桶瓦泥鳅脊;那门栏窗隔,皆是细雕新鲜花样,并无朱粉涂饰;一色水磨群墙,下面白石台矶,凿成西番草花样。左右一望,皆雪白粉墙,下面虎皮石,随势砌去”(第十七回)。

徐恭时绘《红楼梦大观园平面示意新图》

徐恭时绘《红楼梦大观园平面示意新图》

可以说大观园在实景上充分诠释了《园冶》列举的建筑元素。《园冶》专设“掇山”一节,列举的掇山之法有十七种之多,提出山林之妙主要在于设计者胸中要有真山的意境,通过概括、创造,使假山的形象有逼真的感觉,也就是“有真为假做假成真”“多方胜景,咫尺山林”的效果。大观园内也是群山林立,各有不同。这些堆山把园林空间巧妙分隔成多个层次,在一个不大的空间中,形成了山峦起伏、连绵不绝的空间效果。

水同样是园林的生命所系,园林无水便无生气,所以古人说有水则脉理贯通,全园生动。《红楼梦》第十七回脂批就说:“写出水源,要紧之极!近之画家着意于山,苦不讲水。又造园囿者,唯知弄莽憨顽石、壅笨冢,辄谓之景,皆不知水为先着。此园大概一描,处处未尝离水……”

大观园内理水是非常巧妙的,沁芳溪曲折盘旋流遍全园,近乎有大自然的各种形态。园内通过堆山分割了空间,在各个空间之中,形成多个相互联系而又独立的水域;溪水在园中曲折变化,流转自如;各个水域似分还连,虽由人做,却尽显自然溪泉的迂回之态,很有天然美的韵致。《园冶》中也强调“立基先究源头,疏源之去由,察水之来历”。但《园冶》没有专门讲“理水”,而大观园的理水可以说是作者对园林艺术的发展。

如何使看似平淡无奇的景观元素巧妙地融合在一起,构成一组生动的画面,这就是造景手法。《园冶》在第十篇专设了《借景篇》,提出“巧于因借、精在体宜”“造园欲臻其美,妙在借景”。《园冶》介绍了五种借景的方法:远借、邻借、俯借、仰借、因时而借。远借,指借远处的景物为我所用。

稻香村

稻香村

稻香村的东、北、南皆有山,“篱外山坡之下”的小小平原向西延伸到藕香榭水池岸边,转过“斜阻的青山”往远处看,“分畦列亩,佳蔬菜花”,远借水面给人以开阔视野,确实有一种“漫然无际”的深远意境。邻借,指把临近景色纳入局部空间中。

潇湘馆借入馆外的千百竿翠竹,翠竹和馆内游廊、房舍、甬道、泉水相互衬托、交融,构成“竹影疏密,泉水叮咚”的天然雅趣。俯借,指借用低处景色供人欣赏。站在沁芳亭中,俯而视之,“见清溪泻雪,石磴穿云”。仰借,指借用高出景色供人欣赏。

凸碧山庄建在高山上,给人一种山高月小、天空地净之感。凹晶馆低洼临水,近水赏月,皓月清波令人俗虑顿消、心旌摇曳。天上的明月和池中的水月,上下争辉,如同置身于晶宫鲛室之中。因时而借,指据春夏秋冬等节气的不同,园中都有景可赏、有景可观。

大观园中,春有牡丹亭的牡丹、芍药圃中的芍药以及园内各处婀娜的垂柳;夏有荷花、潇湘馆中的翠竹;秋有藕香榭附近的桂花、芦雪广的芦花;冬有青松、拢翠庵的红梅等等。总的来看,一座园林的面积和空间是有限的,造园者就要运用借景的手法,收无限于有限之中,突破有限的面积而达到无限的空间。

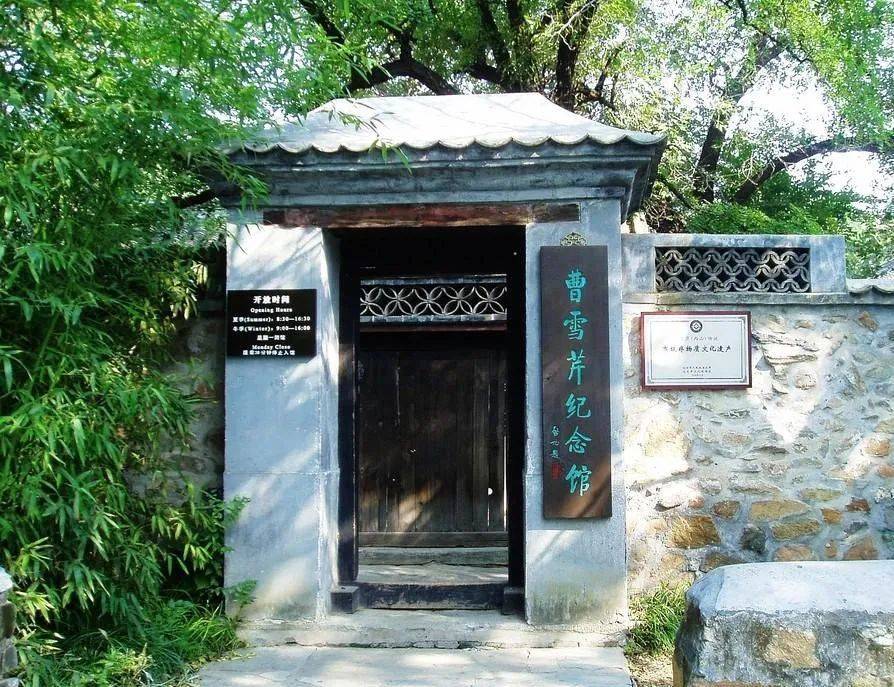

曹雪芹纪念馆

曹雪芹纪念馆

总之,作者曹雪芹以其绝佳的文学艺术修养,根据自己的生活体验,从设计思想、建筑布局、装饰陈设、植物配置、楹联匾额等诸多方面,精心构造了一个文笔园林。在这个园林中,处处都遵循着中国传统园林的艺术规律,体现着中国传统园林艺术的特点,它似乎是虚幻的,其实更是真实的。它生动再现了清代贵族的园居生活,充分展示了中国古代独特的园林审美,实为中国园林艺术理论和实践的最高典范。

注释:

[1] 金庸:《天龙八部》(四),第19页。

[2] 鲁迅:《鲁迅全集》第九卷,人民文学出版社1981年版,第338页。

[3] 鲁迅:《中国小说史略》,上海古籍出版社1998年版,第168页。

[4] 权菲菲:《<红楼梦>的庭园叙事研究》,天津师范大学2018年硕士学位论文。

[5] 贾政住在荣国府中路正院,贾赦居住在东路,这是一种特殊的表现。个中原因还需要继续探讨。